个人信息保护的发展轨迹

自20世纪70年代起,国外在个人信息保护领域便迈出了探索的步伐。1970年,德国黑森州率先颁布《数据保护法》,成为世界上首部数据保护的地区性法律,为后续德国乃至欧洲的数据保护立法奠定了基础。1978年,法国通过《信息技术与自由法》,旨在确保信息技术的发展不会侵犯公民的基本权利和自由,强调对个人数据处理的规范。

欧盟在个人信息保护方面发挥了关键引领作用。1995年,欧盟发布《关于个人数据处理保护与自由流动指令》,统一了欧盟成员国在个人数据保护方面的规则,促进了数据在欧盟内部的合法流动。2018年生效的《通用数据保护条例》(GDPR)更是具有里程碑意义,它以严格的规定和高额的罚款震慑力,对全球个人信息保护产生深远影响。GDPR不仅扩大了适用范围,涵盖了在欧盟境内处理欧盟居民数据的所有企业,还赋予了用户更多权利,如数据访问权、删除权等。这些法规的颁布,推动全球个人信息保护体系不断完善,促使各国纷纷借鉴并制定本国的相关法律,提升了国际社会对个人信息保护的重视程度。

国内个人信息保护理念经历了从萌芽到成熟的漫长过程。早期,随着信息技术的初步发展,个人信息保护意识逐渐觉醒,但相关法规尚不完善。直到2016年,徐玉玉案成为转折点,这起因个人信息泄露导致的悲剧引发了全社会对个人信息安全的高度关注。

此后,一系列法律法规相继出台。2017 年施行的《中华人民共和国网络安全法》,明确了网络运营者对个人信息保护的责任和义务,为网络空间的个人信息安全筑牢了法律防线。2021年生效的《中华人民共和国民法典》,从民事法律层面将个人信息纳入民事权益保护范畴,进一步明确了个人信息的民事权利属性。同年,《中华人民共和国个人信息保护法》正式施行,构建了全面系统的个人信息保护制度体系。

2025年2月14日,国家网信办发布《个人信息保护合规审计管理办法》,标志着个人信息保护进入执法深化阶段。在此基础上,我国构建起三层治理体系,即法律规范、监管执法和行业自律。法律规范提供坚实的制度基础,监管执法确保法律的有效实施,行业自律则促使企业自觉履行个人信息保护责任,三者相辅相成,共同推动我国个人信息保护工作迈向新高度。

个人信息的定义与范畴解析

个人信息。根据《中华人民共和国民法典》第一千零三十四条之规定,个人信息是以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人的各种信息。《中华人民共和国个人信息保护法》第四条之规定 ,个人信息是以电子或者其他方式记录的与已识别或者可识别的自然人有关的各种信息,不包括匿名化处理后的信息。

个人金融信息。根据《金融数据安全 数据安全分级指南》第3.11条之规定,个人金融信息是指金融业机构通过提供金融产品和服务或者其他渠道获取、加工和保存的个人信息。个人金融信息包括账户信息、鉴别信息、金融交易信息、个人身份信息、财产信息、借贷信息及其他反映特定个人某些情况的信息。《个人金融信息技术保护规范》第4.1条之规定,个人金融信息包括账户信息、鉴别信息、金融交易信息、个人身份信息、财产信息、借贷信息和其他反映特定个人金融信息主体某些情况的信息。

相关规定明确了个人信息的内涵和外延,使得在实际操作中,对于哪些信息属于个人信息、应受到何种程度的保护有了清晰的判断标准。无论是在民事纠纷中,还是在监管执法过程中,都能依据这些定义来准确认定个人信息权益是否受到侵害,从而保障个人信息得到妥善保护。

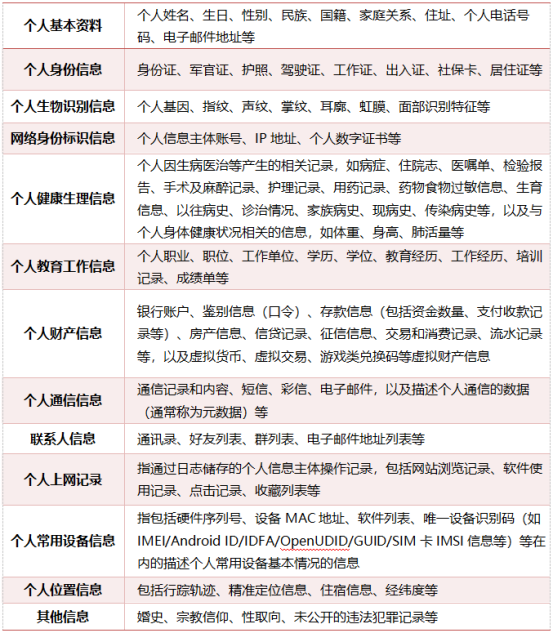

个人基本资料涵盖姓名、性别、年龄、民族等,是人们在社会活动中最基础的标识。在办理各类证件、注册账号时都需提供,方便身份确认与管理。

生物识别信息如指纹、面部特征、虹膜等,凭借其唯一性和稳定性,广泛应用于门禁系统、移动支付等场景,极大提升了安全性与便捷性。

健康信息包含疾病史、体检报告等,对医疗诊断、制定治疗方案至关重要,关乎个人的生命健康。

教育信息涉及学历、成绩单等,在求职、升学等方面发挥关键作用,是个人能力与经历的重要体现。

财务信息像银行账户余额、交易记录等,直接关系到个人财产安全,是金融活动的核心数据。

行踪信息记录个人去过的地点、轨迹等,在出行、物流配送等领域有应用,反映个人活动范围与习惯。

这些不同类型的个人信息在日常生活中相互交织,共同构成了个人的数字画像。它们不仅对个人的生活、工作有着重要意义,也在社会的各个领域发挥着不可或缺的作用,因此保护好各类个人信息至关重要。

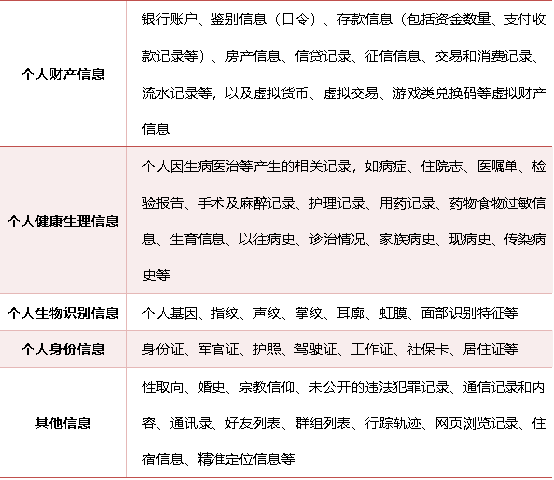

个人敏感信息是一旦泄露或者非法使用,容易导致自然人的人格尊严受到侵害或者人身、财产安全受到危害的个人信息,包括生物识别、宗教信仰、特定身份、医疗健康、金融账户、行踪轨迹等信息,以及不满十四周岁未成年人的个人信息。

宗教信仰体现个人精神追求与价值观,不同宗教信仰有独特习俗与禁忌,泄露可能引发偏见与不公正对待。特定身份标识如身份证号、护照号等,是身份的关键凭证,丢失或泄露易被冒用,带来严重后果。基因信息蕴含个人遗传特征,关乎家族健康与未来,不当使用可能引发伦理问题。性取向属于个人隐私范畴,公开可能使个人遭受歧视与伤害。

鉴于这些敏感信息的特殊性,对其保护有着更为严格的要求。处理个人敏感信息时,必须获得个人明确、充分的授权,且要采取高度安全的保护措施,防止信息泄露。同时,处理目的应明确、合理,避免过度收集与滥用,切实保障个人敏感信息的安全与隐私。

个人金融信息保护合规要点探究

个人金融信息在其生命周期的不同阶段,有着不同的技术要求与合规要点。

收集阶段,以银行开户为例,银行需明确告知客户收集信息的目的、范围和使用方式,确保客户知晓并同意。同时,收集的信息应限于开户必要信息,避免过度收集。

存储环节,数据备份是常见手段。金融机构要采用安全可靠的存储技术,如加密存储,防止信息泄露。像一些银行采用先进的加密算法对客户账户信息进行加密存储,确保数据在存储过程中的安全性。

使用阶段,必须严格遵循既定用途。若要将客户信息用于其他目的,需重新获得客户授权。

共享与转让时,要对接收方的安全保障能力进行评估,并签订严格的保密协议。例如,某金融机构在与第三方合作时,因未对合作方进行充分评估,导致客户信息泄露,引发了严重后果。

删除阶段,当客户销户或信息不再有保留必要时,金融机构应及时、彻底删除相关信息,防止信息被不当使用。

通过对个人金融信息生命周期各阶段的严格把控,金融机构能有效保护客户信息安全,维护客户的合法权益,确保金融业务的稳健运行。

个人金融信息常见收集方式包括客户主动填写、业务办理过程中采集等。在办理信用卡时,客户需填写个人基本信息、收入情况等。

然而,非法收集案例也时有发生。曾有不法分子通过伪装成金融机构工作人员,以办理业务为由,骗取客户个人金融信息。还有一些机构在客户不知情的情况下,通过技术手段收集客户信息。

监管部门对金融机构收集信息提出了明确原则要求。合法原则要求收集行为必须符合法律法规规定;正当原则强调收集目的应合理、正当;必要原则规定只能收集与业务相关的必要信息,禁止收集无关信息。这些规定旨在规范金融机构的信息收集行为,保护客户的个人金融信息安全,防止信息被非法获取和滥用,维护金融市场的正常秩序。

在个人金融信息外部合作中,收集端和使用端都承担着重要的合规义务。

收集端有责任对合作方进行全面审核,包括合作方的资质、信誉、安全保障能力等。例如,金融机构在与第三方数据采集公司合作时,要审查其是否具备合法的数据采集资质,是否有完善的信息安全管理体系。

双方需签署详细的合作协议,明确信息使用范围、安全保护措施、违约责任等内容。合作方应严格按协议使用信息,不得超出约定范围。

同时,合作双方都要采取安全保护措施,如加密传输、访问控制等,确保信息在传输和使用过程中的安全。

建立有效的沟通机制也至关重要。一旦出现信息安全问题,双方能够及时沟通,采取应对措施。

以某金融机构与第三方数据采集公司合作项目为例,由于双方在合作前对合作方审核不严格,协议约定不明确,导致在合作过程中出现信息泄露问题。此后,金融机构加强了对合作方的管理,完善了合作流程,有效避免了类似问题的再次发生。

在贷后催收过程中,侵犯客户个人信息权益的问题屡见不鲜。例如,某第三方催收机构为了达到催收目的,频繁向客户的紧急联系人发送客户的欠款信息,甚至泄露客户的其他个人金融信息,给客户带来了极大困扰。

金融机构作为信息所有者,承担着首要责任。金融机构要对第三方催收机构进行严格管理和监督,确保其合规催收。

第三方催收机构也有明确的合规要求。在联系客户及紧急联系人时,要注意方式方法,避免过度骚扰。同时,必须妥善保管客户信息,不得泄露或用于其他非法目的。只有金融机构和第三方催收机构共同遵守规定,才能在实现催收目的的同时,保护好客户的个人信息权益,维护良好的金融生态环境。

金融机构在营销宣传及自动化推广中,需遵循一系列内控制度要求。

首先要建立审批流程,确保每一项营销宣传活动都经过严格审核。例如,在推广理财产品时,宣传内容必须真实准确合法,不得夸大收益、隐瞒风险。一些金融机构因在理财产品宣传中存在虚假误导性内容,受到了监管部门的处罚。

规范信息收集也不容忽视。在营销过程中收集客户信息时,要明确告知客户收集目的和使用方式,获得客户同意。

保证算法公平公正,避免因算法歧视导致部分客户受到不公平对待。

此外,要为客户提供便捷的退订渠道。如信用卡宣传短信,应设置明确的退订方式,方便客户自主选择是否接收后续信息。通过这些措施,金融机构既能有效开展营销活动,又能保护客户的合法权益,提升客户的信任度和满意度。

个人金融信息保护合规审计有其特定的触发机制。强制审计门槛方面,当金融机构的业务规模、客户数量达到一定标准,或发生特定类型的信息安全事件时,需接受强制审计。例如,某消费金融公司客户数量突破一定规模后,按规定要接受定期的合规审计。

被动审计情形则包括监管部门的抽查、客户投诉引发的审计等。

在审计流程优化方面,对审计机构选择进行限制,确保审计机构具备专业能力和独立性。同时,建立整改闭环管理,要求金融机构对审计发现的问题及时整改,并提交整改报告,监管部门进行跟踪复查。

金融行业在个人信息保护方面有专项要求,如对客户敏感信息的特殊保护措施。一些消费金融公司因未严格落实这些要求,违规处理客户个人金融信息,受到了严厉处罚。通过严格的触发机制、优化的审计流程和专项要求,能有效提升金融机构个人金融信息保护的合规水平。

对于生物识别、金融账户等敏感信息出境,需通过国家认证机构审核。企业要在隐私政策中明确告知用户相关信息出境情况。

企业与外部合作方签订协议时,要清晰划分数据安全责任。同时,定期审查合作方的合规能力。某银行在与外部科技公司合作时,在协议中明确了数据安全责任,且定期对合作方进行评估,保障了客户信息安全。

《个人信息保护合规审计管理办法》的实施增加了企业的合规成本,企业需要投入更多资源用于信息保护。但从另一方面看,也促使企业进行创新,探索更安全、高效的信息保护技术和管理模式。通过这些措施,既能保护个人金融信息安全,又能推动企业在合规的基础上实现可持续发展。